Schaltet Deutschland bei der Energiewende „ein, zwei Gänge“ zurück?

Angesichts eines deutlich niedrigen Stromverbrauchs als bislang angenommen will Wirtschaftsministerin Reiche mit zehn Maßnahmen die Energiewende effizienter und günstiger gestalten. Bei einem langsameren Tempo der Energiewende könnten die Versorger ihre ehrgeizigen Wachstumsbudgets für den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze spürbar kürzen, die finanzielle Flexibilität der Unternehmen würde sich merklich erhöhen.

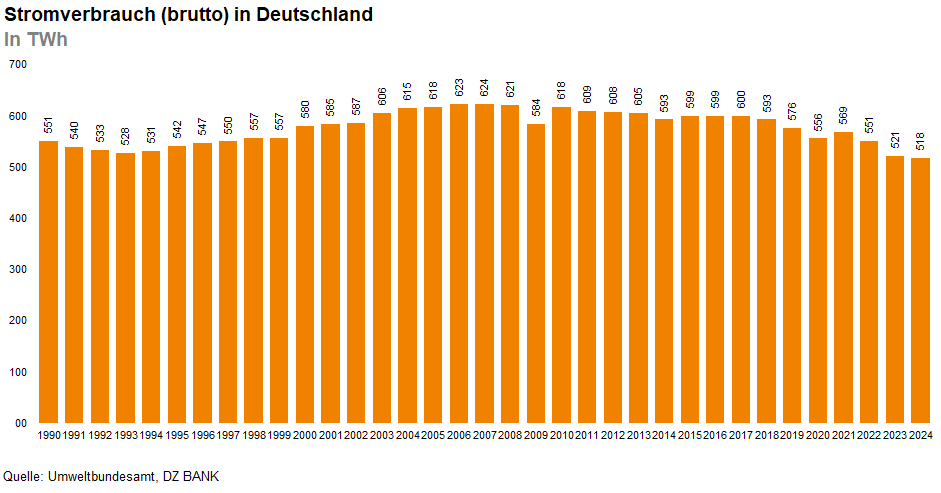

Wirtschaftsministerin Reiche hat der Energiewende zuletzt einen Realitätscheck verordnet. Nicht wirklich überraschend kam der Monitoring-Bericht unter anderem zum Ergebnis, dass die Stromverbrauchsprognose der vergangenen Ampelregierung - eine zentrale Determinante insbesondere für die zukünftig benötigten erneuerbaren Energien und den Ausbau der Hochspannungsstromnetze – zu hoch war. Die Wirtschaftsministerin hat nunmehr zehn Maßnahmen vorgestellt, um die Energiewende effizienter und günstiger zu gestalten. Reiche hatte zuvor wiederholt darauf hingewiesen, dass die derzeit mit der Energiewende verbundenen Kosten zunehmend ein Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland darstellen. Eine etwas kleinere Dimensionierung der Energiewende würde die Kosten demnach merklich senken und vor allem die gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen.

Die neuen, teils spürbar geringeren Stromverbrauchsprognosen fußen vor allem darauf, dass die Ausbaubaugeschwindigkeiten bei der Elektromobilität und bei Wärmepumpen sowie der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft – unter anderem drei unterstellte Wachstumstreiber des künftigen Stromverbrauchs der vergangenen Ampelregierung – in Deutschland bisher weit hinter den Prognosen zurückbleiben. Auch dürfte sich Deutschland im Gegensatz zu den USA und China aufgrund der deutlich höheren Strompreise hierzulande nicht zu einem internationalen „Hotspot“ für Rechenzentren entwickeln. Daher sollten auch die Auswirkungen von Rechenzentren auf die zukünftige Stromnachfrage in Deutschland in überschaubaren Grenzen bleiben, zumal eine laufende Verbesserung von Effizienzstandards sowie ein technologischer Fortschritt bei Großrechnern für eine gewisse Energieeinsparung sorgen könnten.

Eine langsamere, kosteneffizientere Transformation der Energieinfrastruktur in Deutschland würde sich positiv auf die Stromerzeuger und vor allem Hochspannungsnetzbetreiber auswirken. In diesem Fall könnten die Versorger ihre ehrgeizigen, milliardenschweren Wachstumsbudgets für den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und Netze spürbar kürzen. Damit würde die finanzielle Flexibilität im Hinblick auf einen voraussichtlich geringeren Anstieg der Verschuldungsgrade weniger stark einschränkt werden.

-- Mario Kristl